Peter Vogt

Antiquitäten im Rathaus München

Fayence und Steinzeug aus vier Jahrhunderten

Highlights aus unserem Angebot

Nürnberg Hausmalerkrug um 1680

Künersberg Jagdflasche ca. 1760

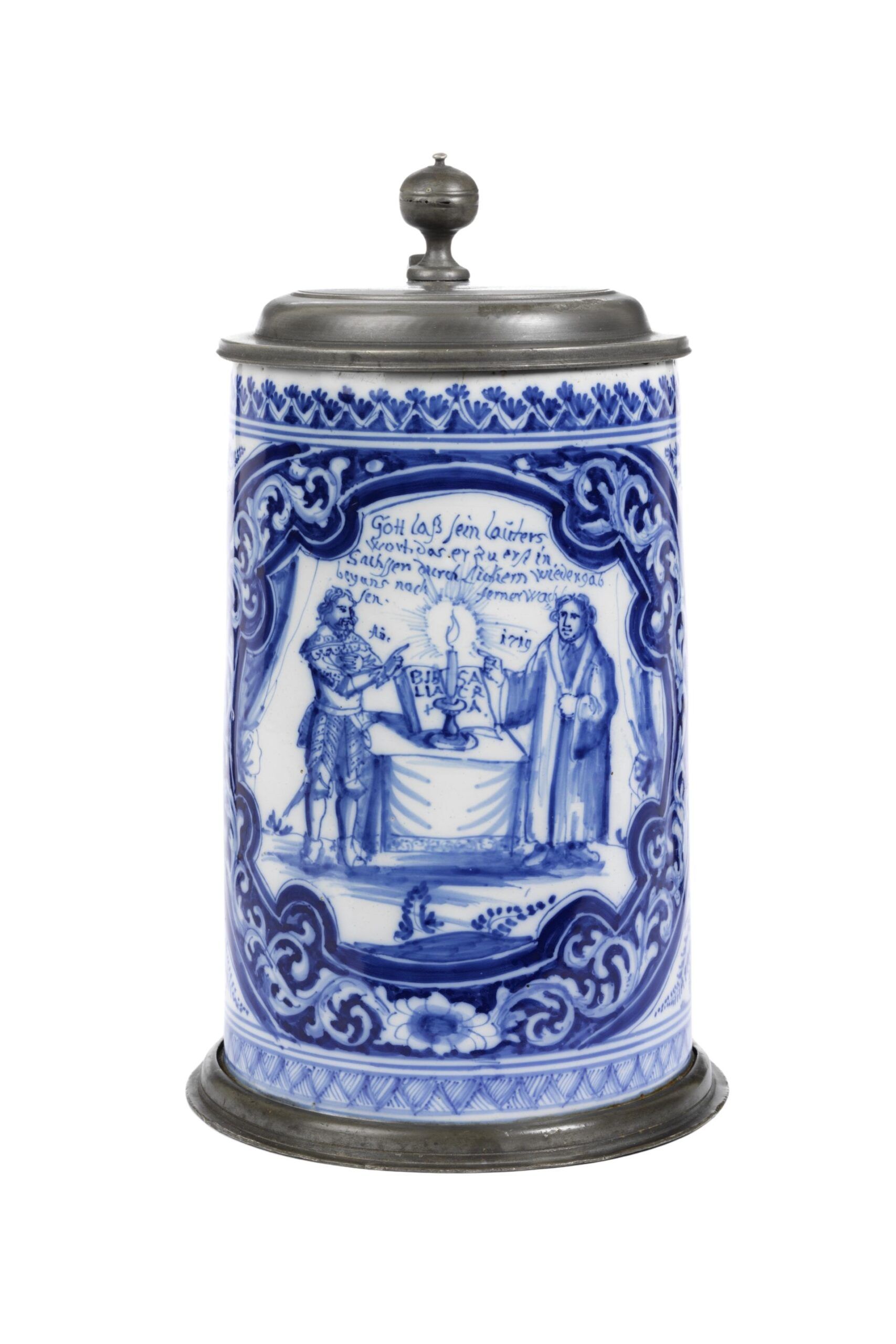

Nürnberg Lutherkrug 1719 datiert

Raeren Gurde 1577 datiert

Siegburg Schnelle 1574 datiert

Raeren Flachkanne 1591 datiert

Kulmbach Daubenkrug 1764 datiert

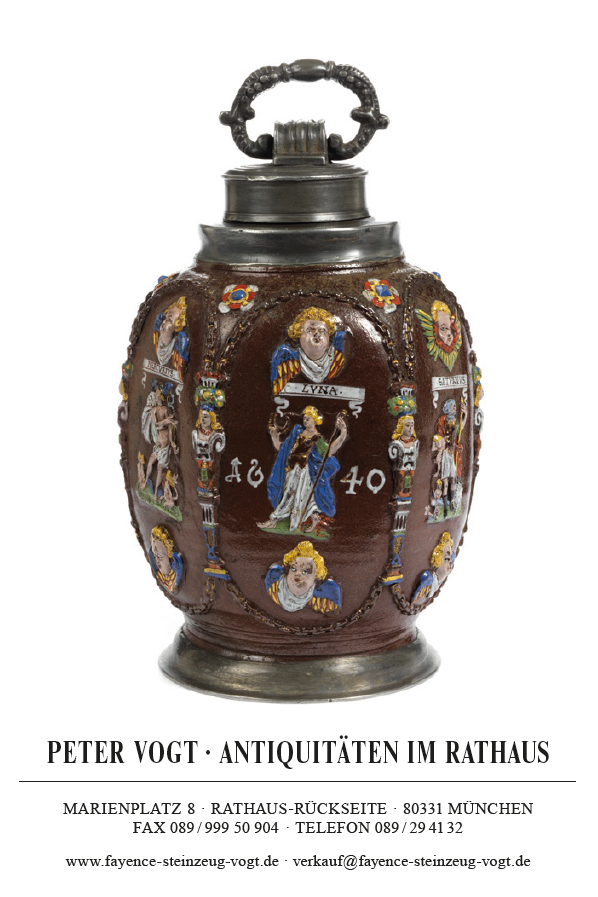

Nürnberg Hafnerkrug um 1560